22 июня 1941 года… Воскресный выпуск районной газеты «Плесецкий лесоруб» открывала передовая статья о летнем отдыхе детей. А далее – информация о мирном труде северян: давал стране лес передовой тогда Глубоковский лесопункт, соревновались сплавщики Кямы и Илексы…

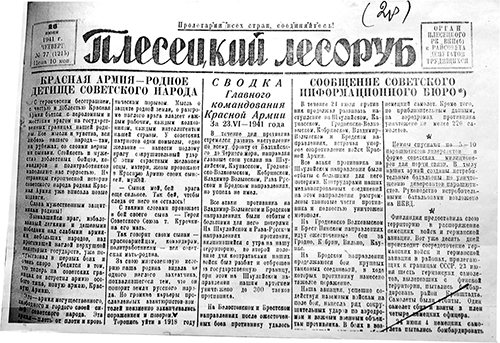

Выпуск газеты «Плесецкий лесоруб» от 26 июня 1941 года

А днем… Днем радио принесло черную весть: началась война…

Мирный труд савинцев был прерван нападением фашистской Германии на СССР.

Жизнь села теперь была подчинена военному времени. Пришли первые повестки, и начались проводы с песнями и со слезами.

Мужчины, которые по возрасту не были отправлены на фронт, сопровождали воинские эшелоны с техникой и грузами, охраняли важные объекты, заготовляли берёзу для прикладов винтовок и автоматов.

На полях и фермах трудились родители, жёны и дети фронтовиков. Колхозники выращивали рожь, ячмень, овёс, горох, вику.

Из воспоминаний Н.Г. Неверовой:

«…Растили хлеб и картошку, но всё отдавали фронту. Паёк на день- 200 гр. хлеба. После работы собирали зёрнышки и гнилую картошку, чтобы кормить детей.

Жить было трудно. Не было спичек. Для растопки печки бегали за угольком к соседям. На месяц давали по пять спичек, - «живи, как хочешь»… Окна на ночь приходилось маскировать. Мы помогали фронту, как только могли. Вязали носки, рукавицы, зашивали шубы для военной части. Посылали посылки с сушёной картошкой, табаком».

В декабре 1941 года в районе начался сбор денежных средств на строительство танковых колонн «Народный учитель», «Боец всеобуча», «Архангельский колхозник» и имени Жен фронтовиков, а также эскадрильи самолетов «Лесоруб Севера» и «Трудящийся Архангельской области». Всего за годы Великой Отечественной войны трудящиеся района внесли в Фонд обороны и в Государственные займы свыше 40 млн. рублей. И этот вклад наших земляков не остался незамеченным. 18 апреля 1943 года по адресу: Плесецкая, улица Партизанская, дом 28, квартира 2, товарищу Нифонтовой А. пришла телеграмма: «Передайте женам начальствующего состава Плесецкого района, собравшим 1500000 рублей на танковую колонну «Архангельский колхозник» и 58200 рублей на танковую колонну имени Жен фронтовиков, мой братский привет и благодарность Красной Армии. И.Сталин».

Зимой 1941 года от бескормицы пало несколько лошадей и, чтобы справиться с посевной, пришлось пахать и на коровах, а порой и сами женщины таскали плуги и бороны.

Дети с 12 лет трудились наравне со взрослыми. Они заготовляли дрова, ремонтировали школу, содержали пришкольный участок, помогали престарелым, работали на сенокосе, уборке урожая, пасли скот, вели домашнее хозяйство. Некоторые из них, достигнув призывного возраста, ушли защищать Родину.

Примером в труде служили солдатские вдовы, уже получившие похоронки на своих мужей: А.Ф. Огаркова, М.Т. Потылицына, А.А. Фуртикова , А.В. Фуртикова, А.М.Палкина, А.И. Дьякова, М.А. Огаркова, , А.М. Фомина, Е.И. Огаркова, В.М. Боскова, М.В. Юдина и другие. Они воспитали и вывели своих детей в жизнь, служа им образцом во всём.

В годы войны каждая третья семья савинцев приняла эвакуированных. Первой приняла семью с детьми А.Н. Палкина. Эвакуированным было оказано единовременное денежное пособие, выданы одежда, обувь, выплачивалась пенсия. При райисполкоме была создана комиссия по учёту ущерба, причинённого эвакуированным немецко-фашистскими захватчиками.

Перебазированные из Карелии в наше село Тунгудский и Олонецкий комбинаты изготовляли лыжи, заготовки для винтовок и автоматов, шили солдатское обмундирование.

И днём, и ночью, работая в тылу, наши лесопункты заготавливали и отгружали лес, так необходимый фронту.

Выдающимся организатором лесозаготовительной промышленности в условиях военного времени проявил себя сын савинского крестьянина начальник Плесецкого лестранхоза Григорий Степанович Фомин. За годы войны лестранхоз под его руководством неоднократно награждался Красными знаменами ГКО и ВЦСПС и Наркомата путей сообщения СССР.

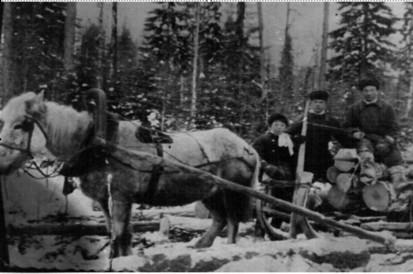

Вот как вспоминает об этом В.И.Огаркова:

«На Мостище и Шестово возили берёзу для оборонных нужд…Бывало, наплачешься, когда воз в пути развалится на заносах, ждёшь помощи, так как самой ничего не сделать. Вот так под развалившимся возом брёвен погибла моя старшая сестра Ульяна.»

Из воспоминаний Н.Г. Тюнёвой:

«…Дерево из последних силёнок подпилишь, а свалить его не удаётся. Сядешь на землю в бессилии и зарыдаешь горькими слезами, кляня себя за слабые руки свои, а войну за то, что забрала мужиков, проклятая…»

В январе 1943 г. был создан на базе строительного объекта 1500 лесоучасток в 24 квартале. Сначала жили в двухъярусных палатках, позже рабочие построили насыпные бараки. Лес валили и раскряжёвывали лучковыми пилами, вывозили на лошадях. Несмотря на тяжёлые условия, люди работали, перекрывая все нормы.

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» были награждены 176 лесозаготовителей.

Савинские женщины А.И. Фомина и Н.И. Нечаева вдвоём построили 3 моста, в том числе один через реку Емца, следили за состоянием дорог на р. Емца, в п. Емца, в д. Кирилловка, за что были удостоены звания «Почётный дорожник» (Постановление Совета Министров СССР от 11 мая 1946 года).

В годы войны был построен запасной аэродром в Шелексе.

Из воспоминаний П. Н. Перепелицы:

«…В мае 1942 г. весь строительный батальон был направлен на строительство аэродрома в Шелексу. Первое время жили в палатках по 40 человек, осенью перешли жить в бараки на ст. Шелекса. Работали по 11 часов и без выходных. Основными инструментами на строительстве аэродрома были тачка, лопата, носилки. Срубленный лес вывозили на лошадях.

Выкорчевали лес, сняли грунт, сделали дренаж: на самое дно стройплощадки уложили большие камни, затем - несколько слоёв камней меньшего размера, самые мелкие камешки лежали наверху; на больших противнях прокалили мелкий песок и засыпали им все камни; и уже потом была посеяна трава.

После прорыва немцами фронта под Ленинградом сюда прибыло пополнение, и к осени аэродром был полностью готов. Самолёты на этом аэродроме не принимались, т.к. он был построен как запасной. Правда, 3 самолёта на аэродром садились: 2 самолёта были повреждены во время воздушных боёв и не могли долететь до основной базы, а третий, вероятно, заблудился, и ему требовалось дозаправить топливо».

12 июля 1941 г. на базе противотуберкулёзного санатория имени Я.И. Тимме близ п.Река Емца был развёрнут эвакуационный госпиталь № 2517 на 130 коек.

Санаторий имени Я.И. Тимме

14 августа 1941 г. ЭГ принял первых раненых и больных с Карельского и Ленинградского фронтов.

Раненых доставляли с железнодорожной станции Емца - в 10 км от госпиталя на носилках или подводах по плохой дороге. Электричество в госпитале было только утром и вечером, ночью обходились керосиновыми лампами и свечами.

Первым начальником госпиталя была А.П. Шестакова.

Сотрудники госпиталя самоотверженно трудились, создавая все условия для выздоровления раненых. Жители Савинской волости составляли в госпитале обслуживающий персонал. За период войны госпиталь принял около 10000 солдат и офицеров.

В конце войны госпиталь функционировал как Дом отдыха для выздоравливающих воинов.

Выгрузка раненых бойцов Красной Армии из военно-санитарного поезда

для отправки в эвакогоспиталь. Северная железная дорога

В годы войны в селе действовал карьер «Шелекса» (с 1943 г. начальник Н.Г. Вишневский), здесь круглосуточно велась отгрузка песка на строительство аэродромов и железной дороги. Напряжённо работала Северная железная дорога. Железнодорожники разъезда Шелекса обеспечивали бесперебойную перевозку грузов и раненых на вверенном им участке пути.

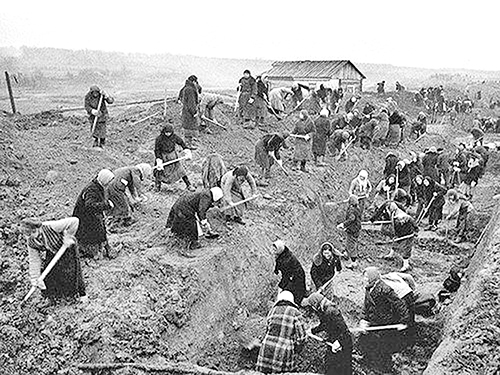

В конце августа 1941 года 30 тыс. архангелогородцев были мобилизированы на строительство оборонительных рубежей на Карельском фронте. В т.ч. целый батальон трёхротного состава формировался на станции Емца из жителей Плесецкого района. Командиром взвода савинцев был М.И. Меркушев. В Карелии мобилизированные строили противотанковые рвы, артиллерийские капониры и полукапониры, полевые аэродромы, дзоты, окопы, траншеи, землянки, лесные завалы на танкопроходимых участках.Работы были тяжелейшие, грунт - каменистый, с валунами, орудие труда - поперечная пила да топор, лом кирка да лопата. Постоянное недоедание, жизнь в землянках, бомбёжки фашистских самолётов. Вместо одного месяца работали до декабря, а часть мобилизованныз - до января - февраля 1942 г. Дождливая осень, морозная зима 1941/42 г., быстрый износ одежды, обуви, болезни- всё это сказалось на том, что не все мобилизованные вернулись с оборонных работ обратно домой.

Мобилизованные из Архангельской области на строительстве оборонительных сооружений в Карелии.

Фото 1941-1942 годов

Более 70 савинцев трудились на оборонных работах, испытывая неимоверные трудности.

Из воспоминаний Н.Е. Лопяковой:

«…Было очень трудно…холод, голод. Барак, в котором мы жили, не отапливался, просыпались все в снегу. Таскали носилками камни, дёрн, землю. Рыли землянки, окопы, строили блиндажи. Работали без выходных. Самоотверженность заключалась в этом непосильном тяжёлом труде. Ни один из товарищей не сказал слова «нет», даже когда бомбили и обстреливали фашисты…»

А вот как об этом вспоминает М.Я. Аникеева:

«…Часто были воздушные тревоги, нас бомбили. Мы восстанавливали пути, дороги. На них были большие воронки, немного позарываешь - опять воздушная тревога…Прятались в лесу: без костра, ничего не сваришь. Не всегда была пайка хлеба (400 г.) и горячая похлёбка. Работали на Ухтинском, Лоухинском и Ревельском направлениях…»

Осенью 1942 года в Плесецком районе начали активно действовать заброшенные немецкие диверсанты. 5 сентября у разъезда Шелекса в результате минирования ж/д полотна произошло крушение товарного поезда. От взрыва паровоз и 4 вагона сошли с рельсов, а пять вагонов, гружённых лесом, загорелись. Из автомата был убит машинист поезда М.А. Маклаков. В тот же день диверсанты подорвали ж/д стрелку на ветке, ведущей в карьер, убили стрелочницу, захватили и увели дежурного по разъезду Антипина. Преследование диверсантов было организовано истребительным батальоном. В составе этого батальона были, в том числе выздоравливающие офицеры из санатория Я. Тимме и старшеклассники Шелековской (Савинской) школы, которые прошли военную подготовку и получили оружие. Учащиеся школы с офицерами - фронтовиками охраняли железнодорожный мост, фермы, кормохранилища.

Экспонаты времен Великой Отечественной войны из фондов литературно-

краеведческого отдела Плесецкой районной библиотеки

16 сентября на вновь построенной линии железной дороги подорвался паровоз товарного поезда, гружённого мукой, осколками был ранен машинист Зарубин.

19 января 1943 года в районе станция Емца захвачена группа диверсантов, сброшенных накануне.

Общее руководство розыском парашютистов осуществлялось заместителем начальника УНКВД Мальковым, а в Плесецком районе его заместителем Калининским.

Таким образом, диверсионным группам не удалось парализовать работу Северной железной дороги, она продолжала работать, обеспечивая вооружение, продовольствие, материалы, необходимые фронту.

Железнодорожный эшелон с американскими танками, поступившими

в Архангельский морской порт по ленд-лизу. Северная железная дорога.

Фото 1942-1943 года

Тяжёлые испытания выпали труженикам тыла в годы войны, но судьба страны решалась на фронтах Великой Отечественной.

Савинцы, а их на фронт ушло более 800 человек, упорно сражались с врагом, проявляя мужество и героизм, освобождая занятую врагом территорию.

Защита Киева и Ленинграда, Одессы и Севастополя, Московская и Сталинградская битвы, сражение под Курском, освобождение Прибалтики, Украины и Белоруссии - во всех этих сражениях участвовали и наши земляки, многие из них стали кавалерами солдатского ордена Славы. Это В.И.Крымский, А.В.Малыгин, Е.П. Ишов, Л.З. Стрекаловский, М.И. Шубин, Я.И. Луговской, А.Ф. Смирнов (дважды), А.Г. Моисеев, братья Семён и Николай (дважды) Хомутовы, А.И.Карпов, В.Я.Кобылин, А.П.Платонов, Д.Ф.Туляков, Д.С. Охрименко, С.П.Борисов, А.А. Ананин, М.Е. Инкин, П.А. Багринцев, И.С.Богданов, Н.И. Пурдяхин, Я.И. Яшнев, А.Н. Кухтин, Н.М. Нечай, В.С. Ребров.

Награждены орденом Красного Знамени С.С.Королёв, П.А.Чистиков, И. М. Моисеев, М. А. Бергауз, В. Е. Пилюгин, А. И. Попов( дважды).

Из биографии Антона Ивановича Попова:

«Уроженец села Шелекса Савинской волости, из крестьянской семьи. В 1927-1930 гг. работал лесорубом. До 1937 года был работником райкомов ВЛКСМ. С 1933 г. служба в РККА. Участник ВОВ с 1942 г. Прошёл от Воронежа до Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии. 1946-1972 г.- служба в Министерстве обороны СССР. Награждён орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (трижды), «Знак Почёта», Красного Знамени Венгерской Народной Республики и многими медалями. С 1961 г.- генерал-майор. Был заместителем начальника Управления кадров Ракетных войск с первых дней их создания».

Более 60 савинцев участвовали в ожесточённых боях на Карельском фронте, на 30 из них пришли похоронки.

Жестокие морозы, полярная ночь, непроходимые леса и болота. Немецкая армия насчитывала здесь около 300 тысяч человек. Её задачей было перерезать Кировскую железную дорогу, лишить нас связей с союзниками. Здесь развернулись жестокие и упорные бои.

Вот строки из воспоминаний Хомутова Николая Васильевича:

«Отбивали за сутки до 10 атак противника, часто находились в окружении, и только ценой многих жизней удавалось прорваться».

Пчёлкин Сергей Иванович вспоминает:

«Приходилось минировать и разминировать свои и немецкие мины, наводить переправы, взрывать мосты».

Хомутов Александр Яковлевич:

« Наш полк с города Онеги был доставлен морем до населённого пункта Кеть, далее пешим ходом до посёлка Лоухи. Здесь полк попал в окружение, целый месяц вели оборонительные бои и все-таки вышли из окружения. Дивизия получила название «Гвардейской»».

Многие из воевавших на Карельском фронте были награждены орденами и медалями. Это П.А. Чистиков, В.Д. Хомутов, В.В. Задонских, А.Н. Пурдяхин, А.А. Дьяконов., Н.А. Вьюшин, И.Н. Космынин, В.Ф. Малыгин, В.А Фомин, Н.В. Фуртиков, Е.Е. Фомин, Ф.А.Попов, С.Ф. Петров, А.А Пеньевской, Н.А. Фуртиков, А.П. Набоков, С.А.Парфёнов, А.П. Платонов, И.Ф. Журавлёв, М.Е. Инкин, А.Ф. Малыгин, И.И. Огурцов, К.П. Малаев, Ф.Ф. Типисов, Г.А. Фуртиков, Л.Н. Белозерцев, С.С. Голыгин , Ф.М. Дерябин, М.М. Евтушенко, И.И. Луговской, А.П. Субботин, В.Е. Пилюгин, П.С. Мартынов, Е.М. Гаврилова, моряки А.И. Волков, Н.А. Колобов, В.П. Прошин, В.Г. Силинский, В.А. Фомин, Н.И. Пурдяхин.

Директор музея посёлка Лоухи в Карелии, где воевали и захоронены некоторые из савинцев, написала письмо в наш Савинский музей. В нём есть такие строки: «Многие ваши земляки отдали жизнь за свободу и счастье моих земляков. Мы очень благодарны им и склоняем голову перед ними за их мужество».

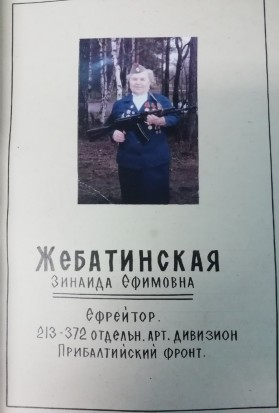

Родина призвала в трудный час мужчин - своих защитников, но в их строй встали и женщины.

Среди ветеранов войны, награждённых орденами и медалями, около 30 и наших землячек.

Агитационный плакат времен Великой Отечественной войны

Из села одной из первых ушла на фронт П. Лиева. Стала санинструктором П.П. Огаркова, лейтенантом медицинской службы Е.В.Гаврилова (Михайлова). А.А. Огаркова( Михеева ) попала в часть аэродромного обслуживания, восстанавливала ангары и взлётные полосы. Е.М.Андронова (Ваганова) была прожектористкой. Работала в госпитале В.В.Михайлова, выхаживая раненых.

Саша Хомутова, Клава Фомина, Валя Мурашева, Клава Огаркова…. одна за другой уходили защищать Родину, а, выполнив воинский долг, выбирали мирную профессию. Трудились так же беззаветно, как и воевали.

Разгромив врага на своей территории, Красная Армия принесла освобождение народам Венгрии, Румынии, Польши и т.д. Второго мая капитулировал Берлин. Среди солдат - освободителей стран Европы от фашизма есть и савинцы. Для некоторых из них с победой над Германией война не закончилась: они сражались на Дальнем Востоке против Японии.

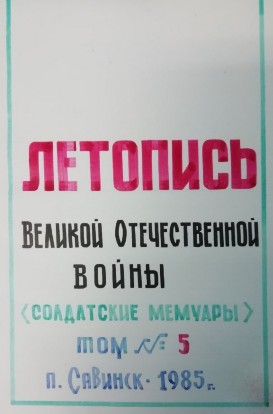

К 40-летию Победы в п. Савинский Павлом Антоновичем Чистиковым и Верой Васильевной Михайловой было создано 5 книг под названием «Летопись Великой Отечественной войны (солдатские мемуары)», в которых собраны сведения о ветерана, живущих на 1980 год в поселке. На каждого ветерана заведена анкета с указанием звания, должности в годы ВОВ, наград, операций, в которых принимал участие ветеран и другие сведения.

За годы ВОВ 15105 жителей Плесецкого района ушли на фронт,7675 из них погибли на полях сражений: 400 из Плесецка, 360 из Оксово, 318 из Савинского и др.

Имена многих высечены на обелисках Карелии, Прибалтики, Украины, Белоруссии, в областях Мурманской, Ленинградской, Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской и др. В странах Польша, Венгрия, Германия.

Скорбный список фамилий савинцев- односельчан, погибших в годы войны, в Книге Памяти и на стенде Савинского краеведческого музея. Вечная им память!

Благодаря мужеству и героизму всего советского народа, фашистская Германия была разгромлена. 8 мая 1945 года подписан Акт о капитуляции, а 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы.

Среди участников Парада были и наши земляки: В.И.Лукашов (разведчик, танкист и снайпер), И.А. Тропин (сержант воздушно-десантных войск), В.А. Матвеев (водитель машины с ракетной установкой «Катюша»).

Имена и подвиги наших земляков, выстоявших и победивших в этой войне, не должны быть забыты.

К сорокалетию Победы в центре нашего посёлка был сооружён обелиск. Изготовление этого памятника было поручено заводу АЦИ. Заводской художник В.С. Скрозников сделал эскиз памятника, а затем – макет из пенопласта. Конструкторы В.Е. Пителина, В.Г. Киземенко, В.А. Муроков вычертили детали памятника. За два месяца рабочие ремонтно-строительного цеха изготовили памятник и установили его. Директор завода В.Т.Шило контролировал работу заводских умельцев, и уже 9 Мая 1985 года состоялось открытие памятника.

Ветераны ВОВ в День Победы у обелиска

Ежегодно 9 Мая приходят к памятнику ветераны войны, труженики тыла, коллективы предприятий, школьники, по традиции возлагают к памятнику защитникам Родины цветы и венки.

Молодое поколение савинцев должно принять в свои руки эстафету Памяти.